〈2024年〉防湿庫、おすすめ10選 現役カメラマンが初心者向けの選び方を解説

大切なカメラ本体やレンズを埃やチリや湿気などから守ってくれる防湿庫。さまざまな製品があり、どれを選ぶべきか迷いがちです。

今回はカメラマンである筆者が、防湿庫の選び方を解説。また、おすすめの人気商品10選も紹介します。

Moovoo編集部で使用している防湿庫の情報もあわせて参考にしてください。

防湿庫とは

大切な撮影機材を湿害から守るために必要な防湿庫。カメラやレンズは高温多湿にさらされるとカビが生えてしまいます。 庫内の湿度をコントロールできる防湿庫は、カメラ本体やレンズにカビが発生するのを防いでくれます。

レンズにカビが生えてしまうと、写真にも大きな影響を及ぼします。 例えば、焦点が合っていないようなぼんやりとした印象の写真に仕上がる場合があります。高温多湿はカメラ機材にとって大敵なため、防湿庫を使用することによって適正な温度・湿気で管理しましょう。

ちなみに、カビを除去する修理には結構な値段が必要です。カビが生えた経験がある知人の話によれば、最低でも1万円はかかるとのこと。しかも、一度生えたカビ菌を完全に除去することは難しく、再びカビが生える可能性もあるため、絶対に避けたいところですね。

防湿庫を自作する方もいますが、安全性を求める方は、防湿庫として作られた商品を選ぶのをおすすめします。中古品なども保証が切れている場合が多いため、新品で保証つきの商品を選びましょう。

防湿庫の選び方

防湿庫を選ぶ際に押さえておきたいポイントを解説します。

容量:初心者であれば50L程度がおすすめ

防湿庫を購入する上で一番気をつけたいことは、撮影機材が入るかどうかということです。今ある機材はもちろんのこと、将来的に機材が増えることも考え、大きめのサイズを購入されることをおすすめします。

理由としては、後日買い足して防湿庫2台にするよりも、大きいサイズを1台持っておくほうが結果的には経済的負担が少なくなるからです。電源が必要な防湿庫を買い足すと、電気代も倍に増えてしまいます。

もちろん設置スペースを確保できるかどうかが購入するうえで重要です。目安としては、初心者の方には50L程度のものがおすすめ。

一眼カメラが4台程度、交換レンズ5本程度を収納することができます。中級者・上級者の方には120L程度がおすすめ。一眼カメラが20台程度、交換レンズ10本程度とたくさんの機材を収納することができます。

目安を基準に、今後機材をどれほど増やしていくかを考えて、最適な大きさのモデルを選びましょう。

除湿方式:電子式とドライボックスの違い

防湿庫は除湿方式によって、「電子式」と「ドライボックス」の2種類に分かれます。

電子式のものは電気代などの維持費がかかるものの、内蔵の湿度調節機能が機材にとって快適な空間を維持してくれるため、高額な修理代が発生するリスクを軽減できます。

安全性の高さや手間がかからない点でいえば電子式が優れていますが、移動が多い方やとりあえず保管する場所がほしいという方にはドライボックスをおすすめします。

私は、以前はボディ3台と交換レンズ7本程度を、電子式の防湿庫に入れて保管していました。しかし出張など機材を持って遠出する機会が増えたため、今ではボディやレンズを保管しながら持ち運べるソフトタイプのドライボックスを使っています。

ドライボックスは密閉性が低いとされているため、しっかりと入り口を閉じる必要がありますが、これまで使用してきて特に問題を感じたことはありません。自分のライフスタイルに合わせて最適な防湿庫を選びましょう。

保護クッション:保管中の機材の傷を防ぐ

防湿庫内での機材の置き方によっては、機材同士が接触して傷ついてしまう可能性もあるため、対策として保護クッションが有効です。レンズやカメラ本体を固定できるようなものもあり、持っていると非常に心強い一品です。

ただ、保護クッションがついていない防湿庫もあります。購入の際に保護クッションの有無や、どういう保護クッションが使われているのかも確認するようにしましょう。

なお、保護クッションは各防湿庫メーカーで取り扱っているので、防湿庫とセット販売されていない場合はメーカーに問い合わせてみましょう。

機能:使い勝手を左右するポイント

電子式防湿庫を選ぶ場合、湿度計・コンセント搭載・光触媒機能など、機能面にも着目してみましょう。

まずは、湿度計。湿度計つきであれば、より厳密な湿度管理をすることができます。湿度計には、指針で表示するアナログ式と液晶表示のデジタル式があります。どちらでも大差はないので、使いやすいほうを選びましょう。

次に、コンセント。防湿庫の内部にコンセントが搭載されていると、安全な防湿庫の中でカメラを充電できます。私だけかもしれませんが、カメラの充電はどうしても忘れてしまいがち。防湿庫に入れたタイミングで充電するようにすると、現場で焦ってしまうことも少なくなりそうです。

最後に、光触媒機能。防カビ剤を用いることなく、撮影機材にカビが生えるのを防ぐことが可能です。カビだけはなく、消臭やゴミの付着も防ぐ便利な機能です。

防湿庫の代表的メーカー

防湿庫のおすすめメーカーをご紹介します。

TOYO LIVING(東洋リビング)

1974年に創立したメーカー。電子ドライユニットを世界で初めて開発したことで有名。現在でも電子ドライユニットは高品質な日本製です。乾燥剤除湿方式・庫内コンセント・光触媒機構など便利な機能がついた製品もあります。値段は少し高めですが、品質の高さを誇るメーカーです。

HAKUBA(ハクバ)

1955年に創立したメーカー。防湿庫だけではなく、カメラバッグや三脚など多くの撮影補助用品を販売しています。ダイヤルを回すだけで湿度の管理が行えるなど操作もしやすく、初心者にもおすすめのメーカーです。

TOLIHAN(トーリハン)

1983年に創立したメーカー。ICタイマーやデジタルデュアル湿度計の搭載など、先進的な機能が特徴的です。サイズ展開も豊富で、豊富な種類の中から選択することができます。

防湿庫、人気メーカーの売れ筋商品

Moovoo編集部

数ある防湿庫の中でもECサイトなどで売れ行き好調な、人気メーカーの製品を紹介します。

電子式のおすすめ防湿庫7選

ドライボックス式のおすすめ防湿庫3選

|

外観 |

商品名 |

特長 |

内容量 |

除湿方法 |

湿度範囲 |

湿度計 |

サイズ |

重さ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

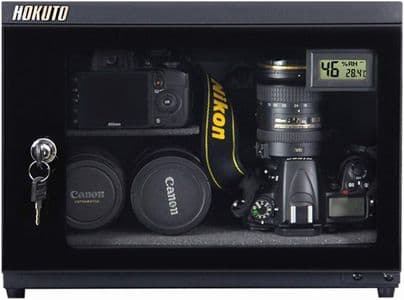

HOKUTO ドライボックス HPシリーズ容量102L HP-102EX |

Moovoo編集部でも使用している防湿庫 |

102L |

ペルチェ方式 |

〇(デジタル) |

幅380×奥行390×高さ754mm(外寸) |

記載未確認 |

記載未確認 |

|

トーリ・ハン(Toli han) ドライ・キャビ PD-55 |

デジタルコントローラで湿度管理が簡単 |

50L |

ペルチェ方式 |

30~50%RH |

〇(デジタル) |

幅320×奥行320×高さ590mm(外寸) |

11kg |

|

サンワサプライ 防湿庫 200-DGDRY002 |

リビングや寝室にも置けるシンプルなデザイン |

40L |

ペルチェ方式 |

25~60%RH(誤差3%) |

〇(デジタル) |

幅290×奥行320×高さ490mm(外寸) |

約7.7kg |

|

HOKUTO ドライボックス HSシリーズ容量 25L HS25L |

初心者におすすめのペルチェ式エントリーモデル |

25L |

ペルチェ方式 |

20~80%RH |

〇(デジタル) |

幅380×奥行260×高さ280mm(外寸) |

約5.5kg |

|

リンテクト・ジャパン Re:CLEAN RC-21L |

お財布と環境にやさしい高コスパモデル |

21L |

ペルチェ方式 |

25~75%RH |

〇(アナログ) |

幅350×奥行275×高さ252mm(外寸) |

4.6kg |

|

ハクバ E-ドライボックス KED-60(AZ) |

標準レンズ付き一眼レフが6台入る中型モデル |

60L |

乾燥剤除湿方式 |

40~50%RH |

〇(アナログ) |

約幅358×奥行315×高さ590mm(外寸・突起部を除く) |

約12kg |

|

東洋リビング(Toyo Living) オートクリーンドライ ED-41CAT2(B) |

光触媒機能付き電子ドライユニットを搭載 |

39L |

乾燥剤除湿方式 |

30~50%RH |

〇(アナログ) |

幅338×奥行356×高さ459mm(外寸) |

8kg |

|

ハクバ ドライボックスNEO 5.5L KMC-39 |

コンパクトでリーズナブルなドライボックス |

5.5L |

乾燥剤 |

記載未確認 |

× |

幅330×奥行220×高さ135mm(外寸) |

0.69kg |

|

ナカバヤシ(Nakabayashi) キャパティドライボックス27L |

庫内の保存状態がひと目でわかる湿度計を搭載 |

約27L |

乾燥剤 |

記載未確認 |

〇(アナログ) |

幅306×奥行486×高さ270mm(外寸) |

1.6kg |

|

ハクバ ドライソフトボックス M KDSB-MBK |

軽量でそのまま持ち運べる便利なソフトタイプ |

記載未確認 |

乾燥剤 |

記載未確認 |

× |

約幅230×奥行140×高さ190mm(外寸) |

約0.21kg |

人気サイトの売れ筋ランキングはこちら

こちらの記事もどうぞ

関連記事はこちら

カメラの記事はこちら

-

LINEの友達登録をお願いします!

LINE限定で、毎週の人気記事を配信します!

XでMoovooをフォロー!

Follow @moovoo_